企業と人々をつなぐ「体験」を創造するフロンティアインターナショナル。ポップアップストアからスポーツイベント、デジタルキャンペーンまで、年間2500件以上のプロジェクトを手掛けています。従来のイベントプロデュースの枠を超えて、新たなブランドコミュニケーションを提案するなど、社名の通り未開拓の領域に挑戦しているところが特長です。グループ会社との連携で、感動を設計し、持続的なブランド価値へとつなげる同社の挑戦とは。業界の常識を打ち破ってきた組織の強みに迫ります。

記憶に残る「体験」をデザインする。顧客の心を掴む、感動と共感のブランド体験

――まずは、フロンティアインターナショナルグループの設立の背景や、これまでの成長の軌跡についてお聞かせください。

取締役 営業統括本部 江口貴宣氏(以下、江口):フロンティアインターナショナルの前身は、大学生向けのリアルイベントを企画・運営する学生団体でした。その人的ネットワークをもとに構築した学生や若手人材の動員力は、学生をターゲットにする企業から注目され、需要が増加。この経験を活かし、生活者全般と企業を密接に結びつけるプロモーション事業を展開するため、1990年に株式会社フロンティアインターナショナルを創業しました。

創業以来、私たちは「ヒューマンソリューション事業(人材販促サービスなど)」「エクスペリエンスソリューション事業(イベントなど)」「デジタルテクノロジーソリューション事業(デジタルキャンペーンなど)」の3つのソリューションを軸に事業を展開しています。体験を基軸としたマーケティング支援を中心としながら、各産業・業種・業務機能に対して体験創造ナレッジを応用し、非マーケティング領域までを手掛けることで、事業成長を遂げてきました。

――「未体験を開拓し、すべての人の経験にする」という理念には、どのような想いが込められているのでしょうか?

江口:この理念には、イベント制作会社からの脱却という強い意志を込めています。イベントは、人を楽しませるだけでなく、クライアントの課題解決や社会貢献にも繋がると考えています。そのため、イベントを通してどのような価値を提供したいのか、社員一人ひとりが深く理解し、共有することが重要だと考え、この理念を掲げました。理念を実現するために、評価制度の刷新や社員向けプロジェクト共有会、社員表彰式の選考基準に見直しを行うなど、様々な施策を講じています。

取締役 営業統括本部 江口貴宣氏(以下、江口):フロンティアインターナショナルの前身は、大学生向けのリアルイベントを企画・運営する学生団体でした。その人的ネットワークをもとに構築した学生や若手人材の動員力は、学生をターゲットにする企業から注目され、需要が増加。この経験を活かし、生活者全般と企業を密接に結びつけるプロモーション事業を展開するため、1990年に株式会社フロンティアインターナショナルを創業しました。

創業以来、私たちは「ヒューマンソリューション事業(人材販促サービスなど)」「エクスペリエンスソリューション事業(イベントなど)」「デジタルテクノロジーソリューション事業(デジタルキャンペーンなど)」の3つのソリューションを軸に事業を展開しています。体験を基軸としたマーケティング支援を中心としながら、各産業・業種・業務機能に対して体験創造ナレッジを応用し、非マーケティング領域までを手掛けることで、事業成長を遂げてきました。

――「未体験を開拓し、すべての人の経験にする」という理念には、どのような想いが込められているのでしょうか?

江口:この理念には、イベント制作会社からの脱却という強い意志を込めています。イベントは、人を楽しませるだけでなく、クライアントの課題解決や社会貢献にも繋がると考えています。そのため、イベントを通してどのような価値を提供したいのか、社員一人ひとりが深く理解し、共有することが重要だと考え、この理念を掲げました。理念を実現するために、評価制度の刷新や社員向けプロジェクト共有会、社員表彰式の選考基準に見直しを行うなど、様々な施策を講じています。

取締役 営業統括本部 江口貴宣氏

――イベントプロデュース事業について、具体的にどのようなイベントを手掛けているのか教えてください。

第四営業本部 本部長 皿井寿紘氏(以下、皿井):ブランドのPRイベントとして、ポップアップストア、ファンミーティング、ガラパーティー、記者会見などが多いですね。あとは企業の周年イベントや式典、スポーツ系のイベントなども手掛けています。

基本的には受託イベントが多いのですが、近年では富士山花火やパリサンジェルマンのジャパンツアーなど、主催側に回って仕掛けるイベントも増えています。

――主催イベントが増えている背景には、どのような理由があるのでしょうか?

皿井:私たちは「体験創造カンパニー」として、体験を軸に事業を展開しています。しかし、体験は可視化が難しい分野です。そこで、私たちは体験創造研究所を設立し、大学とも連携して体験をデータで可視化することに取り組んでいます。

自主的にイベントを開催することで、様々なデータを取得し、可視化することができます。それを分析することで、どのようなイベントを仕掛けると、どのような感情や行動を引き起こせるのかを把握し、今後の提案に活かすことができるのです。

第四営業本部 本部長 皿井寿紘氏(以下、皿井):ブランドのPRイベントとして、ポップアップストア、ファンミーティング、ガラパーティー、記者会見などが多いですね。あとは企業の周年イベントや式典、スポーツ系のイベントなども手掛けています。

基本的には受託イベントが多いのですが、近年では富士山花火やパリサンジェルマンのジャパンツアーなど、主催側に回って仕掛けるイベントも増えています。

――主催イベントが増えている背景には、どのような理由があるのでしょうか?

皿井:私たちは「体験創造カンパニー」として、体験を軸に事業を展開しています。しかし、体験は可視化が難しい分野です。そこで、私たちは体験創造研究所を設立し、大学とも連携して体験をデータで可視化することに取り組んでいます。

自主的にイベントを開催することで、様々なデータを取得し、可視化することができます。それを分析することで、どのようなイベントを仕掛けると、どのような感情や行動を引き起こせるのかを把握し、今後の提案に活かすことができるのです。

第四営業本部 本部長 皿井寿紘氏(photo : hideki ookura)

年間2500件以上のイベントプロデュースを実現できる背景にある「体験創造力」

――年間2500件以上のイベントをプロデュースと伺いました。それを実現できる要因は何でしょうか?

江口:大きな理由は「組織力」です。当社は4つの営業本部と30の部署がそれぞれ独立し、部署運営を行なっています。繁忙期でプロジェクトが集中する際にも部署間での協業や引き継ぎがシームレスに行われるので、クライアントからの発注を回避することなく、会社全体で対応できるところが強みです。

――フロンティアインターナショナルは、グループ会社を擁しています。グループ間のシナジーを発揮するために、どのような取り組みを行っていますか?

皿井:当社は、体験接点やビジネスの場に人材を提供する「フロンティアダイレクト」、ブランド戦略や事業イノベーションなどコンサルティングサービスを提供する「トリニティ」、デジタルマーケティングに特化したソリューションを提供する「イリアル」、人材派遣とメディアの役割を担う「ガイアコミュニケーションズ」、映画館のシネアド(動画広告)やインシアタープロモーション(映画館内でのPR活動)を手掛ける「シネブリッジ」が傘下におりますが、現在進行形で増えています。

各分野で専門性を持つグループのノウハウをもとに、イベントだけに留まらず、クライアントのコミュニケーション全般(コンセプト・クリエイティブ・デジタル・アクティベーション)の統合的な提案を行うようにしています。

そのため、常にプロジェクトチームには専門部署やグループ会社がチームにジョインし協業や連携がしやすい仕組みを整えています。

江口:大きな理由は「組織力」です。当社は4つの営業本部と30の部署がそれぞれ独立し、部署運営を行なっています。繁忙期でプロジェクトが集中する際にも部署間での協業や引き継ぎがシームレスに行われるので、クライアントからの発注を回避することなく、会社全体で対応できるところが強みです。

――フロンティアインターナショナルは、グループ会社を擁しています。グループ間のシナジーを発揮するために、どのような取り組みを行っていますか?

皿井:当社は、体験接点やビジネスの場に人材を提供する「フロンティアダイレクト」、ブランド戦略や事業イノベーションなどコンサルティングサービスを提供する「トリニティ」、デジタルマーケティングに特化したソリューションを提供する「イリアル」、人材派遣とメディアの役割を担う「ガイアコミュニケーションズ」、映画館のシネアド(動画広告)やインシアタープロモーション(映画館内でのPR活動)を手掛ける「シネブリッジ」が傘下におりますが、現在進行形で増えています。

各分野で専門性を持つグループのノウハウをもとに、イベントだけに留まらず、クライアントのコミュニケーション全般(コンセプト・クリエイティブ・デジタル・アクティベーション)の統合的な提案を行うようにしています。

そのため、常にプロジェクトチームには専門部署やグループ会社がチームにジョインし協業や連携がしやすい仕組みを整えています。

――社内外の連携体制について教えてください。

皿井:フロンティアインターナショナルのプロデューサー陣がプロジェクト全体をマネジメントし、その下に各専門分野のスタッフがつくチーム制をとっています。社内には、クリエイティブ、デジタル、イベントなど、様々な専門部署があり、必要に応じて連携することで、スピーディーかつ質の高いサービス提供を実現しています。

グループ会社との連携においても、コミュニケーションのしやすさが強みです。グループ合同での定例会議開催のほか、案件に応じてグループ各社からスタッフをアサインし、スピーディーなチーム組成が可能となっています。

経験豊富なフロンティアインターナショナルのプロデューサー集団を中心に社内外の専門スタッフを束ね、高いプロジェクトマネジメント力で推進していきます。部署間の連携やグループ会社との連携と協業体制もスムーズです。

――プロジェクトマネジメント力を支える具体的な取り組みや手法は何ですか?

皿井:やはりプロデューサーの力が大きいです。リーダーとなるこのプロデューサーが、しっかりとマネジメントを行い、スタッフがそれを見て・指導を受け成長しています。また全社を横断した業務改善を行う委員会が機能しており、現場力向上や安全対策面で定期的な教育研修を行いプロジェクトマネジメントの向上に努めています。

――「経験豊富なプロデューサー」の存在は、他社との差別化にどのようにつながっていますか?

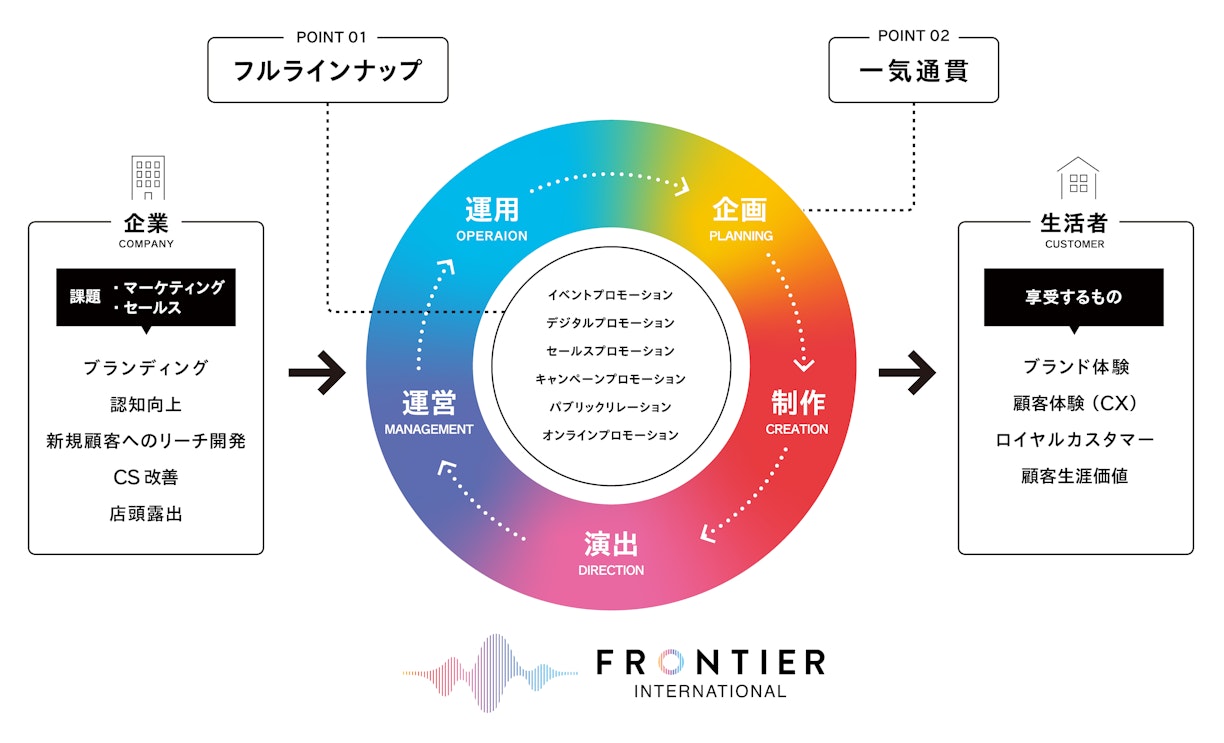

皿井:当社が他社と大きく異なるのは、営業から企画・制作・本番まで一気通貫で並走するスタイルにあります。プロデューサーが営業としても兼務しており、随時出てくる課題を共有しているため、しっかりとその本質を理解しながら進められる点が大きな優位性です。また、営業面では自主提案だけでなく常にセールスネタの収集や独自サービスの開発を行い、定期的にクライアントに対して鮮度のある情報をお届けできることも当社の強みです。

プロデューサーは常にクライアントと密にコミュニケーションを取りながらプロジェクトを進めることで、課題の本質を見失うことなく、質の高い提案を行うことができます。

皿井:フロンティアインターナショナルのプロデューサー陣がプロジェクト全体をマネジメントし、その下に各専門分野のスタッフがつくチーム制をとっています。社内には、クリエイティブ、デジタル、イベントなど、様々な専門部署があり、必要に応じて連携することで、スピーディーかつ質の高いサービス提供を実現しています。

グループ会社との連携においても、コミュニケーションのしやすさが強みです。グループ合同での定例会議開催のほか、案件に応じてグループ各社からスタッフをアサインし、スピーディーなチーム組成が可能となっています。

経験豊富なフロンティアインターナショナルのプロデューサー集団を中心に社内外の専門スタッフを束ね、高いプロジェクトマネジメント力で推進していきます。部署間の連携やグループ会社との連携と協業体制もスムーズです。

――プロジェクトマネジメント力を支える具体的な取り組みや手法は何ですか?

皿井:やはりプロデューサーの力が大きいです。リーダーとなるこのプロデューサーが、しっかりとマネジメントを行い、スタッフがそれを見て・指導を受け成長しています。また全社を横断した業務改善を行う委員会が機能しており、現場力向上や安全対策面で定期的な教育研修を行いプロジェクトマネジメントの向上に努めています。

――「経験豊富なプロデューサー」の存在は、他社との差別化にどのようにつながっていますか?

皿井:当社が他社と大きく異なるのは、営業から企画・制作・本番まで一気通貫で並走するスタイルにあります。プロデューサーが営業としても兼務しており、随時出てくる課題を共有しているため、しっかりとその本質を理解しながら進められる点が大きな優位性です。また、営業面では自主提案だけでなく常にセールスネタの収集や独自サービスの開発を行い、定期的にクライアントに対して鮮度のある情報をお届けできることも当社の強みです。

プロデューサーは常にクライアントと密にコミュニケーションを取りながらプロジェクトを進めることで、課題の本質を見失うことなく、質の高い提案を行うことができます。

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに年2回開催している市場最大級のファッションフェスタ「TOKYO GIRLS COLLECTION」。実行委員への参画と運営全般を行なっている

――ブランド戦略や重要戦略の策定から、多岐にわたるソリューション提供まで可能な理由と、それが強みとなっている理由を教えてください。

江口:当社は、ここ数年で対応する業種業態が非常に多岐にわたるようになりました。そのため、単一事業ではお客様のご要望にお応えするのが難しいため、顧客体験の文脈で購買前から購買後まで一貫してサービスを提供できるよう領域を拡張してきました。

そこから専門性の高い独自の強みを持った部署やグループ会社が発足してきたことで、多岐にわたるソリューション提供が可能になりました。そのことで創造と実行の両軸で一括提供できることが当社の強みになっています。

――東証グロース市場に上場していることは、クライアントやステークホルダーにどのような影響を与えていますか?

江口:上場の主たる目的は、業界に光を当て、業界を活性化することに貢献するためでした。上場により社会的信頼性が向上したことで、多種多様な会社様と協力関係を結ぶことができるようになり、M&Aによってグループジョインいただくことで、グループ全体のソリューションが拡大しました。

また、上場による社会的信頼性の向上そのものや、M&Aを通じたソリューションの拡大によって、より多くのお客様からお声がけを頂けるようになりました。法令やコンプライアンスを遵守したイベント設計により、取引会社様やイベントに参加されるお客様に安心安全な運営が実現でき、信頼向上につながっていると考えております。

江口:当社は、ここ数年で対応する業種業態が非常に多岐にわたるようになりました。そのため、単一事業ではお客様のご要望にお応えするのが難しいため、顧客体験の文脈で購買前から購買後まで一貫してサービスを提供できるよう領域を拡張してきました。

そこから専門性の高い独自の強みを持った部署やグループ会社が発足してきたことで、多岐にわたるソリューション提供が可能になりました。そのことで創造と実行の両軸で一括提供できることが当社の強みになっています。

――東証グロース市場に上場していることは、クライアントやステークホルダーにどのような影響を与えていますか?

江口:上場の主たる目的は、業界に光を当て、業界を活性化することに貢献するためでした。上場により社会的信頼性が向上したことで、多種多様な会社様と協力関係を結ぶことができるようになり、M&Aによってグループジョインいただくことで、グループ全体のソリューションが拡大しました。

また、上場による社会的信頼性の向上そのものや、M&Aを通じたソリューションの拡大によって、より多くのお客様からお声がけを頂けるようになりました。法令やコンプライアンスを遵守したイベント設計により、取引会社様やイベントに参加されるお客様に安心安全な運営が実現でき、信頼向上につながっていると考えております。

目標に向かって多様な社員様と共にチャレンジする行動を称え、改善や改革への取り組みを最大限に支援することを開催の目的とした表彰式「YEAREND PARTY KAIAWARD2023」。2拠点(東京会場、岐阜会場)を中継でつなぎ、各会場、表彰者の皆様の生の喜びの声をリアルタイムで共有

イベントのその先へ。AI活用やCVCにも注力し、次世代のコミュニケーションを開拓する

――中長期的な成長戦略と、それを実現するための具体的な計画を教えてください。

江口:当社は昨年2024年に第3期中期事業計画を発表し、2027年4月期【売上高500億円 営業利益50億円】を掲げております。重点施策におきましてはブランドの強化、人的資産の加速、M&Aの加速、収益モデルの多様化を進めております。さらに企業グループ化の推進やグループ内外のネットワークの強化、戦略から実施迄の一貫体制を確立しながら計画に基づいて推進していきます。

――多様な才能を引き出し、育成するための具体的な施策を教えてください。

江口:一般的な年次別研修に加え、年次を問わないテクニカル研修を設定して組織・年次にとらわれない社員のスキル開発に努めております。

さらに、リベラルアーツ研修として、当社社員が本物の芸能、文化、美術、音楽等に触れる機会を設け、社員のクリエイティビティ開発にも取り組んでおります。

皿井:提案やクリエイティブ、アイデアのレベルは上がってきていると思いますが、まだまだ不足している部分も多いと感じています。クリエイティブな部分を強化し、強みとして打ち出せるようにしていく必要があります。

プロデューサー育成においては、職人的なスキルではなく、クリエイティブな感性を持つ人材を理解し、マネジメントできるプロデューサーを育成していくことを目指しています。

江口:当社は昨年2024年に第3期中期事業計画を発表し、2027年4月期【売上高500億円 営業利益50億円】を掲げております。重点施策におきましてはブランドの強化、人的資産の加速、M&Aの加速、収益モデルの多様化を進めております。さらに企業グループ化の推進やグループ内外のネットワークの強化、戦略から実施迄の一貫体制を確立しながら計画に基づいて推進していきます。

――多様な才能を引き出し、育成するための具体的な施策を教えてください。

江口:一般的な年次別研修に加え、年次を問わないテクニカル研修を設定して組織・年次にとらわれない社員のスキル開発に努めております。

さらに、リベラルアーツ研修として、当社社員が本物の芸能、文化、美術、音楽等に触れる機会を設け、社員のクリエイティビティ開発にも取り組んでおります。

皿井:提案やクリエイティブ、アイデアのレベルは上がってきていると思いますが、まだまだ不足している部分も多いと感じています。クリエイティブな部分を強化し、強みとして打ち出せるようにしていく必要があります。

プロデューサー育成においては、職人的なスキルではなく、クリエイティブな感性を持つ人材を理解し、マネジメントできるプロデューサーを育成していくことを目指しています。

フラットで風通しが良く、コミュニケーションが活発な職場環境が魅力

――今後、具体的にどのような「未体験」を顧客に提供していきたいと考えていますか?

江口:足元ではクリエイティブや映像関連を強化し顧客体験の向上に努めています。また、様々な場面でAIの活用が広がっていますが、当社でもAIを用いたインタラクティブなイベント演出を実現した事例も増えています。今後も新たなテクノロジーを積極的に取り入れ、新しい体験価値を提供できるよう努めてまいります。

皿井:私たちの業界では、常に新しいコミュニケーションや発信方法が求められています。今後は、今までにない新しいものを生み出すというよりは、既存のものを組み合わせたり、新しい視点で捉え直したりすることで、顧客にとっての「未体験」を提供していきたいと考えています。そのためにも、社員一人ひとりが「未体験」に挑戦できる環境を整え、それを経験に変えていくことが重要です。

――2023年には、ベンチャー投資を本格化させるため、コーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)を設立されました。その背景を教えてください。

江口:当社調べでは、イベント業界初のCVCとなりますが、ベンチャー投資活動は、「フロンティア」という言葉に込めた当社の変わらぬ開拓精神を体現すべく、私たち自身も未知の領域に歩を進め、大胆にイノベーションを推進するために取り組んでいます。マーケティングプロモーションだけでなく体験創造を軸に幅広い領域のスタートアップに投資・支援しています。

――CVCの活動を通して、どのような企業と連携し、イノベーションを起こしていきたいですか?

江口:当社の体験創造ソリューションとかけ合わせることで、お客様に提供する価値を最大化できるような企業と連携していきたいと考えています。実際に、弊社の投資先であるスタートアップとの協業を通じて、お客様のセールスプロモーションやIP活用などをご支援した事例も出てきています。

これからも「未体験を開拓し、すべての人の経験にする」という理念のもと、顧客の期待を超えて感動と共感を生み出すブランド体験を創造していきます。変化の激しい時代においても、常に挑戦を続け、イベント業界の未来を拓いていく存在でありたいと考えています。

<本記事はPR記事です>

edit & write : yoko sueyoshi

江口:足元ではクリエイティブや映像関連を強化し顧客体験の向上に努めています。また、様々な場面でAIの活用が広がっていますが、当社でもAIを用いたインタラクティブなイベント演出を実現した事例も増えています。今後も新たなテクノロジーを積極的に取り入れ、新しい体験価値を提供できるよう努めてまいります。

皿井:私たちの業界では、常に新しいコミュニケーションや発信方法が求められています。今後は、今までにない新しいものを生み出すというよりは、既存のものを組み合わせたり、新しい視点で捉え直したりすることで、顧客にとっての「未体験」を提供していきたいと考えています。そのためにも、社員一人ひとりが「未体験」に挑戦できる環境を整え、それを経験に変えていくことが重要です。

――2023年には、ベンチャー投資を本格化させるため、コーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)を設立されました。その背景を教えてください。

江口:当社調べでは、イベント業界初のCVCとなりますが、ベンチャー投資活動は、「フロンティア」という言葉に込めた当社の変わらぬ開拓精神を体現すべく、私たち自身も未知の領域に歩を進め、大胆にイノベーションを推進するために取り組んでいます。マーケティングプロモーションだけでなく体験創造を軸に幅広い領域のスタートアップに投資・支援しています。

――CVCの活動を通して、どのような企業と連携し、イノベーションを起こしていきたいですか?

江口:当社の体験創造ソリューションとかけ合わせることで、お客様に提供する価値を最大化できるような企業と連携していきたいと考えています。実際に、弊社の投資先であるスタートアップとの協業を通じて、お客様のセールスプロモーションやIP活用などをご支援した事例も出てきています。

これからも「未体験を開拓し、すべての人の経験にする」という理念のもと、顧客の期待を超えて感動と共感を生み出すブランド体験を創造していきます。変化の激しい時代においても、常に挑戦を続け、イベント業界の未来を拓いていく存在でありたいと考えています。

<本記事はPR記事です>

edit & write : yoko sueyoshi