2025年7月8日、VENUE LINK主催の若手座談会「TALK ROOM」が電通ライブ社にて開催されました。参加したのはイベント業界の若手メンバー約30名。記念すべき第1回のテーマは“会場起点”での企画づくり。参加したメンバーは3つのSTEPに沿った企画立案のグループワークを体験し、企業の垣根を超えて意見交換を行いました。単なる勉強会にとどまらず、参加したイベント業界の若手同士の横のつながりを深める貴重な機会となりました。

「業界内での横のつながりが薄い」を解決

今回集まったのは、VENUE LINKのオフィシャルパートナーから選出された、イベント業界入社10年目以下のメンバー。

イベント制作には企業の垣根を越えてのチームワークが必須なのは言うまでもありません。しかし、「特に若手の横のつながりが薄い」ことは、業界内でもしばしば課題として挙げられていました。

そこで今回は「企業の垣根を越えた若手のつながり強化」を目的に、VENUE LINK主催のワークショップを開催。VENUE LINK制作チームも参加し、6つのチームに分かれ、約1時間の座談会形式で行われました。

イベント制作には企業の垣根を越えてのチームワークが必須なのは言うまでもありません。しかし、「特に若手の横のつながりが薄い」ことは、業界内でもしばしば課題として挙げられていました。

そこで今回は「企業の垣根を越えた若手のつながり強化」を目的に、VENUE LINK主催のワークショップを開催。VENUE LINK制作チームも参加し、6つのチームに分かれ、約1時間の座談会形式で行われました。

初対面のメンバーも多い中、まずは15分間のアイスブレイクから。年齢や年次を直接口には出さずに、会話の内容だけをヒントにチーム内で年齢順に席替えするというレクリエーション。「初めて買ったCDは?」「小学生の頃流行った歌は?」「私はアイドルの〇〇さんと同世代!」など、世代のヒントとなる会話で盛り上がり、参加者の緊張もほぐれました。

会場起点でイベント企画を考える3STEP

ここからが座談会の本題。チームごとに「会場」だけが設定された状態で、3つのSTEPで自由にイベント企画を考えてもらいます。

それぞれのチームのメンバーは、施工会社、イベントプロダクション、映像制作会社などあえて異なる立場の方がミックスされている状態。それぞれの職能を活かした多角的な視点が交わることで、どんな企画が生まれたのでしょうか?

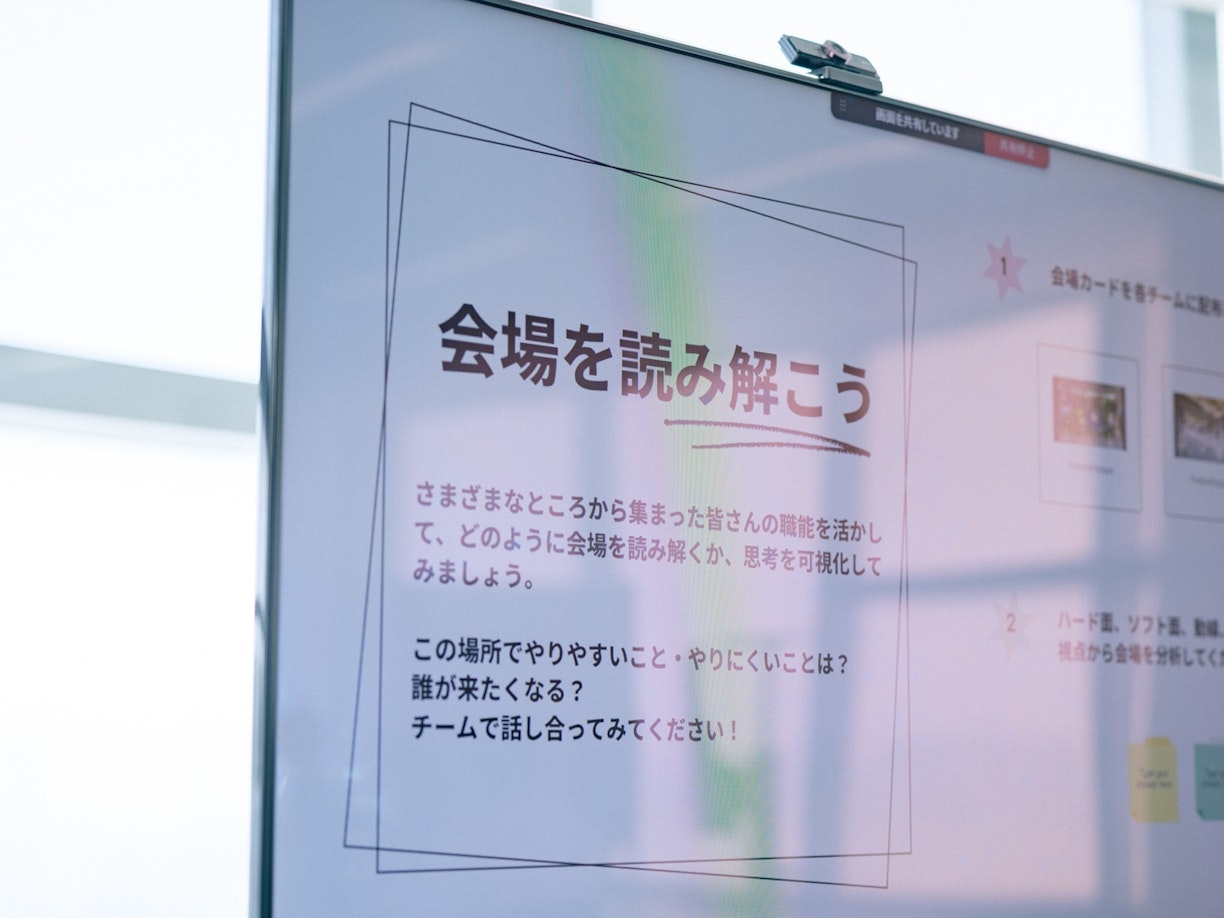

STEP1 会場を読み解こう

まず最初のSTEPは「会場を読み解こう」。各チームのテーブルには、「六本木エリアの商業施設」「品川エリアの大型ホール」「東京駅近郊のラグジュアリーホテル」といった3つの個性豊かな会場が割り振られており、基本情報が書かれたカードが置かれています。ただしこの時点で開示されているのは、会場の住所、アクセス、面積、利用料、見取り図など最低限のデータのみ。この会場をより深くリサーチすることから始め、最終的にはチームごとにイベント企画へと落とし込みます。

VENUE LINKサイトを携帯でチェック。会場情報をリサーチします。

参加者の知見を総動員しながら、PC、スマホ、もちろんVENUE LINKも使用して「誰が来たくなる?」「この場所でやりやすいことは?」「逆にできないことは?」などを徹底的に調査。チーム内で話し合い、情報を集めます。

チーム内で話し合ったことはポストイットにも記載。会場の情報を「資産・魅力」「不便・制約・課題」「活かせる時流・ニーズ」「競合・変化・リスク」4つの要素に分け、“どのように会場を読みとったのか”、思考を可視化します。

STEP2 イベント企画を考えよう

続いて、STEP1で分析した会場の特性を元に「意味あるイベント体験」を考えます。ここではクライアントや予算は一旦考慮しなくてOK。制限を撤廃することで自由な発想を促しつつも、ターゲット、導線、演出といった「その会場での実現可能性」は考えた、バランスのとれた設計を行います。

参加者は全員がイベントのプロ集団。それぞれの立場からのアイデアが飛び交い、またそれが掛け合わさることで、さらに新しいアイデアが生まれる。話し合いはやはり白熱していました。

会話の中で出たアイデアは各チームに用意されたワークシートにまとめ、さらに企画を練ります。

まとめる際には「メインアイデア」をベースに、目指す世界観・価値観の軸である「コンセプト」、ターゲットや実施時期、内容にあたる「Who / When / What」、イベントの目的である「ゴール」、そしてインパクトが求められる「タイトル」を整理。

それにより、それぞれの知見から生まれたアイデアがより具体化していきます。

まとめる際には「メインアイデア」をベースに、目指す世界観・価値観の軸である「コンセプト」、ターゲットや実施時期、内容にあたる「Who / When / What」、イベントの目的である「ゴール」、そしてインパクトが求められる「タイトル」を整理。

それにより、それぞれの知見から生まれたアイデアがより具体化していきます。

STEP3 Presentation Time!

最後のSTEPでは、各チーム5分間のプレゼンテーションを実施。各チームがどのようなイベント企画を考えたのか、少しだけご紹介!

「東京駅近郊のラグジュアリーホテル」が会場として設定されたのは1班と5班。

1班は皇居に近いという立地を活かしたランニングイベントを企画しました。

スポーツウェアの試着会、ホテルとコラボレーションしたケータリングなどを提供し、ランナー同士の交流や健康志向の向上をゴールに設定。ホテルという格式高い場所にランニングという新たな側面を付加し、会場のイメージの変化も狙えるアイデアでした。

1班は皇居に近いという立地を活かしたランニングイベントを企画しました。

スポーツウェアの試着会、ホテルとコラボレーションしたケータリングなどを提供し、ランナー同士の交流や健康志向の向上をゴールに設定。ホテルという格式高い場所にランニングという新たな側面を付加し、会場のイメージの変化も狙えるアイデアでした。

5班は会場の非日常感・ラグジュアリー感を活かし、ジュエリーブランドの周年イベントを企画。

ジュエリーのオーナーを来場者に設定し、VIP、準VIP、一般の方で会場内のエリアを分け、それぞれの方が楽しめるイベントを提案しました。ドレスコードや食事の提供により、周年祭に相応しい華やかさを演出し、顧客体験を向上。ブランドのことをより好きになっていただくことがゴールのイベントです。

ジュエリーのオーナーを来場者に設定し、VIP、準VIP、一般の方で会場内のエリアを分け、それぞれの方が楽しめるイベントを提案しました。ドレスコードや食事の提供により、周年祭に相応しい華やかさを演出し、顧客体験を向上。ブランドのことをより好きになっていただくことがゴールのイベントです。

2班と6班の会場は、「品川エリアの大型ホール」。

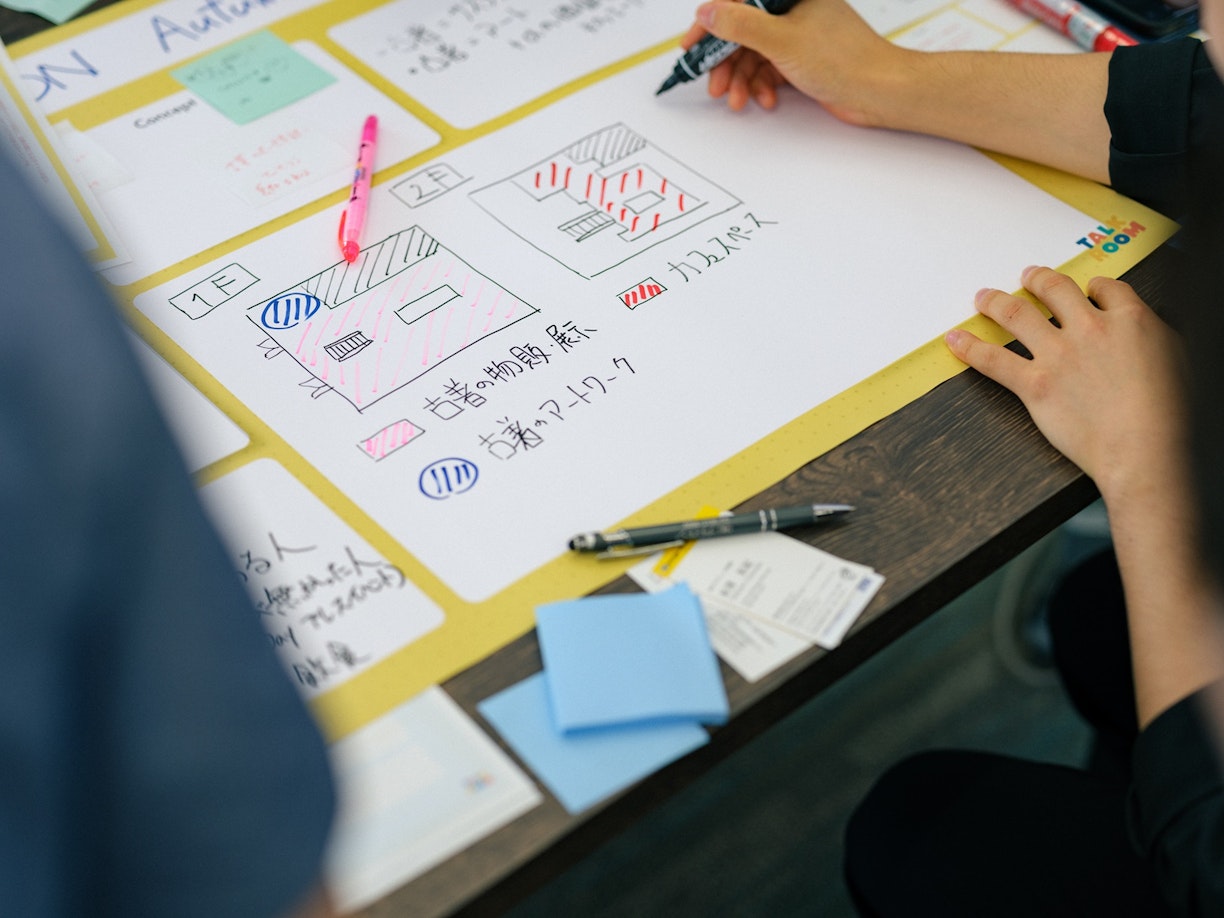

2班は古着の展示イベントを提案しました。

実際のクライアントまでイメージしながら、1階と2階に分かれた会場を広く使い、古着の販売やアップサイクルのワークショップ、著名人のトークイベントを企画。サステナブルの文脈からも注目されている古着。これまで古着に興味がなかった方でも、立ち寄れるような開かれたイベントにすることで、古着の価値向上をゴールとしたイベントです。

2班は古着の展示イベントを提案しました。

実際のクライアントまでイメージしながら、1階と2階に分かれた会場を広く使い、古着の販売やアップサイクルのワークショップ、著名人のトークイベントを企画。サステナブルの文脈からも注目されている古着。これまで古着に興味がなかった方でも、立ち寄れるような開かれたイベントにすることで、古着の価値向上をゴールとしたイベントです。

6班が提案したのは来場者参加型のファッションショー。

来場者が各ブランドの新作を実際に着て、会場内で過ごすことで、ショーの一員になったかのような没入感をコンセプトにしています。そのため、会場内には撮影映えするようなスポットを多数用意。SNSでの“バズ”も意識し、参加ブランドのブランディング向上を狙います。

来場者が各ブランドの新作を実際に着て、会場内で過ごすことで、ショーの一員になったかのような没入感をコンセプトにしています。そのため、会場内には撮影映えするようなスポットを多数用意。SNSでの“バズ”も意識し、参加ブランドのブランディング向上を狙います。

「六本木エリアの商業施設」が会場に設定された3班は、「日本のお酒」をテーマにしたイベントを企画。

お酒に合う世界各国の料理も同時に提供することで、インバウンドの方に興味を持ってもらえるイベントとなっています。商業施設内をエリアで分け、飲食の提供以外にも日本の伝統芸能を披露するステージや展示も実施。日本の魅力をアピールすることをゴールに、協賛企業を募りやすいという実現性も考慮していました。

お酒に合う世界各国の料理も同時に提供することで、インバウンドの方に興味を持ってもらえるイベントとなっています。商業施設内をエリアで分け、飲食の提供以外にも日本の伝統芸能を披露するステージや展示も実施。日本の魅力をアピールすることをゴールに、協賛企業を募りやすいという実現性も考慮していました。

同様の商業施設が会場だった4班は、日本の四季をテーマにしたイベントを発案。

会場内を春夏秋冬エリアに分け、お祭りのパフォーマンスや食の提供、季節の植物の展示などが挙げられました。六本木に訪れた人が偶然立ち寄れるような動線を意識し、日本特有の「四季」を体感できるイベントとなっています。

このように同じ会場が起点でも、集まるメンバーにより異なる企画が生まれる、とても興味深い結果に。各チームのプレゼンテーションの後には、他のチームからのフィードバックの時間も設けられ、終始和気あいあいとした雰囲気で進行しました。

会場内を春夏秋冬エリアに分け、お祭りのパフォーマンスや食の提供、季節の植物の展示などが挙げられました。六本木に訪れた人が偶然立ち寄れるような動線を意識し、日本特有の「四季」を体感できるイベントとなっています。

このように同じ会場が起点でも、集まるメンバーにより異なる企画が生まれる、とても興味深い結果に。各チームのプレゼンテーションの後には、他のチームからのフィードバックの時間も設けられ、終始和気あいあいとした雰囲気で進行しました。

同業他社との意見交換自体が、刺激となる

ワークショップの最後には、10分間の振り返りも実施。感銘を受けた企画について話したり、自分たちの企画をさらに深めたり。また今回の経験が今後の仕事にどう活かせそうかなど、自由に語る時間となりました。

座談会を振り返り、参加者から特に多かった感想が、業界内の同世代と交流できたことに対する満足感。「同業他社さんと話すこと自体が新しい気付きの連続で勉強になった」「会社が違うだけで自分には持っていない視点があり、驚きの連続。自分たちの今後の業務のヒントになった」「同世代がどのように業務に取り組んでいるかを知ることができ、モチベーションになった」など、今回のワークショップの目的であった「若手同士の横のつながり創出」は、無事に達成できました。

座談会を振り返り、参加者から特に多かった感想が、業界内の同世代と交流できたことに対する満足感。「同業他社さんと話すこと自体が新しい気付きの連続で勉強になった」「会社が違うだけで自分には持っていない視点があり、驚きの連続。自分たちの今後の業務のヒントになった」「同世代がどのように業務に取り組んでいるかを知ることができ、モチベーションになった」など、今回のワークショップの目的であった「若手同士の横のつながり創出」は、無事に達成できました。

また、企画立案の入り口を学べたこと自体にも満足度は高く、「企画立案において、会場分析の重要性が学べた」「会場を探すのではなく、会場から企画を考えることが貴重な経験だった」といった感想も。さらにSTEP1の会場分析でVENUE LINKを使用したことで、「VENUE LINKの使い勝手の良さをより理解した。特に会場紹介ページをPDFに出力して資料化できる点は、実際の提案時にもかなり役立つ」という声も挙がりました。

今後もイベント業界の課題解決のための取り組みを実施

今回の座談会は、企画立案のステップを実践的に行うというワークショップ型で行いました。そこで生まれた同世代の横のつながりは、実際の仕事の現場でも活きるはず。今後もVENUE LINKでは、パートナー企業様同士の交流イベントを始めとしたイベント業界の課題解決に向けた取り組みを行っていきます。ぜひ奮ってご参加ください。

edit & write : Emiko Hishiyama

photo : hideki ookura

edit & write : Emiko Hishiyama

photo : hideki ookura